PETROGENESE DES MORBs

LA DORSALE MONDIALE

Extension, morphologie et vitesse d'expansion

La dorsale s'étend sur 60 000 Km à travers les océans. Ses reliefs, larges de 1000 à 3000 Km occupent le tiers de la surface globale des fonds océaniques.

On remarquera que dans les océans jeunes tels l'océan Atlantique ou l'océan Indien la dorsale est à mi distance des masses continentales. La transition se faisant par une marge passive. En revanche dans l'océan Pacifique (plus vieux), la dorsale est excentrée par rapport aux marges qui sont d'ailleurs toutes actives. Cette dorsale peut même être en contact avec les masses continentales. C'est le cas au niveau de la Californie où la faille de San Andréas (faille transformante) qui relie le golfe de Californie aux branches septentrionales de la ride est pacifique (ride de Juan de Fuca, ride explorer).

Cliquez sur la carte pour l'agrandir

La dorsale Mondiale correspondant aux zone d'accrétion océanique.

La taille des flèches rouges est proportionnelle à la vitesse d'expansion (voir tableau ci dessous).

Les flèches blanches correspondent aux zones de destruction de plaques (subduction).

La vitesse d'expansion ou taux d'ouverture varie de 1.5 cm dans le jeune océan de la mer rouge ou l'océan Atlantique à 18 cm pour la dorsale est pacifique. La morphologie de la dorsale est directement dépendante du taux d'expansion:

Les dorsales lentes (1.5 cm/an) ont une vallée axiale profonde où se concentre l'essentiel de l'activité volcanique. Elle est large de 25 à 30 Km et profonde de 1 à 2 km.

Les dorsales rapides ont une structure en dôme sans vallée axiale.

|

Catégorie |

Ride océanique |

latitude de la ride |

vitesse d'expansion en cm/an |

|

Rapide |

Est pacifique |

21-23°N 13°N 11°N 8-9°N 2°N 20-21°S 33°S 54°S 56°S |

3 5.3 5.6 6 6.3 8 5.5 4 4.6 |

|

Lente |

Océan Indien |

SW SE Central |

1 3-3.7 0.9 |

|

Océan Atlantique |

85°N 45°N 36°N 23°N 48°S |

0.6 1-3 2.2 1.3 1.8

|

Vitesses d'expansion de quelques segments de rides océaniques

En outre l'axe de la dorsale n'est pas continu. Il est décalé par les failles transformantes perpendiculaires à l'axe de la dorsale.

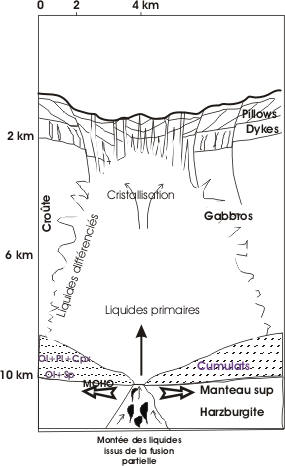

Structure de la croûte océanique et du manteau supérieuR

On peut y accéder de plusieurs façons:

Indirectement, grâce à la sismique. On peut distinguer quatre couches sur la base de vitesses d'ondes sismiques;

Directement en ayant accès aux roches de la dorsale:

ODP (Ocean Drealling Program), un programme mondial d'exploration des fonds marin, ne permet d'avoir des informations directes sur les roches au niveau des dorsales que dans les 1500 derniers mètres;

On peut aussi draguer des zones de fractures au niveau des zones de subduction pour un échantillonnage varié, mais les relations spatiales entre les faciès pétrographiques sont difficiles à établir avec certitude;

les ophiolites permettent une observation directe de paléo zones d'accrétion regroupant la croûte océanique et la partie supérieure du manteau.

PÉTROGRAPHIE DES MORB

Les caractéristiques pétrographiques des MORBs reflètent leur composition chimique et l'histoire de leur cristallisation. Les textures observées témoignent du refroidissement rapide des magmas extrudés.

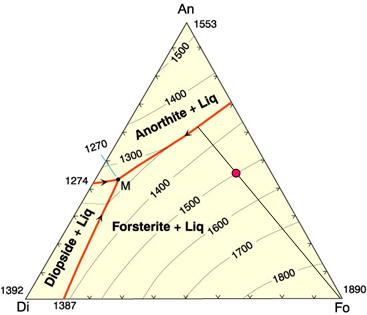

La cristallisation se déroule non loin des températures liquidus. Sur la base des données texturales et expérimentales la séquence de cristallisation typique fait succéder dans le temps l'olivine, le plagioclase et le clinopyroxène auxquels sont souvent associés un spinelle chromifère et magnésien et des oxydes ferro-titanés. Le plagioclase et l'olivine forment les principaux phénocristaux, le Cpx et les oxydes sont incorporés à la mésostase dont la cristallisation s'effectue à l'eutectique (M sur la figure).

Les magmas tholéiitiques, dont ceux des MORBs (les magmas tholéiitiques existent dans d'autres contextes géotectoniques) sont pauvres en eau. De ce fait l'activité de l'oxygène dite fugacité d'oxygène (notée fO2) est faible. Les minéraux tels les oxydes ferrotitanés apparaissent donc tardivement dans la séquence de cristallisation au niveau des Icelandites.

![]()

Diagramme de phase An-Di-Fo aux faibles pression (P=1 atm). D'après Bowen (1915), in A. J. Sci., and Morse (1994), Basalts and Phase Diagrams. Krieger Publishers.

Les phénocristaux peuvent représenter jusqu'à 30% du mode du basalte porphyrique dont certains peuvent témoigner d'une origine cumulative selon leur agencement (voir textures).

Ces séquences de cristallisation sont différentes d'une ride à l'autre selon la vitesse d'expansion ou en rapport avec la conjonction possible entre une ride et un point chaud.

Plusieurs dragages ont permis de récolter des échantillons gabbroïques formés de Pl, Ol, Cpx, Opx, Hb, Sphène, Apatite et Titanomagnétite. Les textures sont celles de cumulats.

MINÉRALOGIE DES MORBs

Le composition chimique des principaux minéraux des MORBs dépend de la composition de la roche hote:

Les olivines ont des compositions variant de Fo91 dans les picrites à Fo 70 dans les ferro-basaltes. Les cristaux sont parfois inhomogènes avec un zonage compositionnel témoignant de la variation compositionnelle du magma en probable relation avec des mélanges magmatiques;

Les plagioclases sont généralement basiques avec des compositions allant de An40 à An90. Le zonage est fréquent témoignant de cristallisations hors équilibre montrant là encore l'importance des mélanges magmatiques. La teneur en An des plagioclase précoces semble liée à la vitesse d'expansion. Les basaltes des dorsales lentes ont des plagioclases plus calciques (An75-92) que les basaltes des dorsales rapides (An56-88). Cela reflète probablement que les basaltes des dorsales rapides sont plus évolués que ceux des dorsales lentes;

Les Cpx sont des diopsides ou des augites dont les compositions oscillent entre: Wo35-40En50Fs10-15 ;

Le spinelle chromifère ou la chromite sont fréquents dans les picrites ou les basaltes peu évolués riches en olivine. Leur teneur en Cr varient de 25 à 45% du total des oxydes, l'alumine variant de 12 à 30%.

Dans les gabbros associés, les variations chimiques sont plus larges du fait de la cristallisation fractionnée mieux exprimée..

CHIMIE DES MORBs:

Majeurs.

Les MORBs sont subalcalins et tholéiitiques (voir classification des roches ignées). Ce sont des tholéiites à olivine. Les teneurs en SiO2 varient entre 47 et 52%, les teneurs en K20 et TiO2 sont faibles généralement inférieures à 0.2%. Seul le verre volcanique représente les compositions de liquides, c'est donc sur ses analyses que les considérations paragénétiques sont développées. L'évolution chimique des MORB ne peut se baser sur la silice comme indice de différenciation du fait du peu de variations dans ses teneurs, on peut en revanche suivre cette évolution grâce au nombre mg# dit communément mg number et correspondant au rapport 100Mg/(Mg+Fe2+).

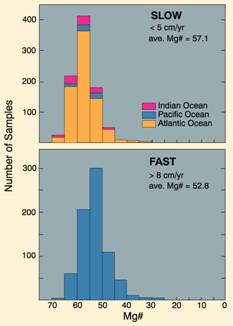

Une première analyse de la fréquence des mg# des MORB en fonction de leur distribution dans les différents bassins océaniques montre un certains nombre de points dont:

les valeurs de mg# les plus fréquentes se situent entre 55 et 65;

les valeurs de mg# calculées des liquides en équilibre avec les olivines mantelliques sont voisines de 70. Les histogrammes montrent donc la rareté de ces verres volcaniques;

Ce sont donc les magmas fractionnés qui sont dominants. Les magmas primaires des MORBs ont donc dû subir de larges degrés de fractionnement entre la séparation de la source et l'extrusion au niveau des dorsales;

les processus d'évolution des magmas sous les dorsales doivent être différents selon la vitesse d'expansion;

Les dorsales rapides (pacifique) présentent des magmas à compositions très diversifiées et à degré d'évolution plus important que ceux émis dans les dorsales lentes (Atlantique).

La différenciation est essentiellement contrôlée par le fractionnement du plagioclase et de l'olivine aux faibles pressions. Dans certains secteurs de dorsales et notamment en Islande, on peut rencontrer des variétés pétrographiques allant des basaltes aux rhyolites. La différenciation dans ce cas fait succéder les faciès pétrographiques suivants:

Basaltes magnésiens avec fractionnement, par ordre décroissant, de Pl+Ol+Cpx;

Basaltes évolués avec Pl+Ol+Cpx;

Ferrobasaltes: Pl+Cpx+Ol;

Ferroandésite: Pl+Cpx+Ol;

Icelandite: Pl+Cpx+ Mt: titanomagnétite (voir ci dessus pour la fugacité d'oxygène);

Rhyodacite: Pl+Cpx+Mt+ Ap: apatite;

Rhyolite: Pl+Cpx+Mt+ Ap.

Distribution des compositions chimiques d'une série tholéiitique dans le diagramme AFM

Noter l'enrichissement en fer des termes intermédiaires.

Données d'après Juteau et Maury (A997). Série des îles Galapagos.

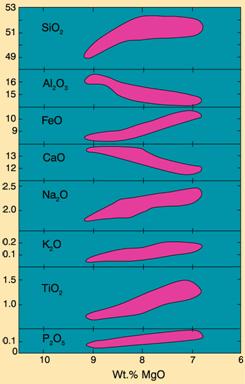

Évolutions chimiques des éléments majeurs dans une série tholéiitique des Afars (Type MAR. Mid Atlantic Ridge) en fonction de MgO tenu pour indice de différenciation, in Stakes et al. (1984) J. Geophys. Res., 89, 6995-7028.

A noter:

les trends observés sont en accord avec le fractionnement de phénocristaux décrits ci dessus;

la diminution de MgO et l'augmentation relative de FeO est une des caractéristiques des séries tholéiitiques;

le rapport FeO/MgO augmente donc avec la différenciation dont le fractionnement et la séparation des olivines est un des facteurs majeurs;

la diminution de Al203 et du CaO est essentiellement due au fractionnement des plagioclases calciques. Les variations de SiO2 sont faibles;

L'ensemble des ces observations impliquent que les magmas parents des MORB ont subi jusqu'à 67% de fractionnement dans des chambres magmatiques situées sous les dorsales. Cela a réduit la masse originelle des magmas d'au moins un tiers.

Traces:

Les éléments compatibles dits aussi ferromagnésiens ou lourds (Cr, Ni, V, Sc, Co...) ont un comportement contrasté selon la nature des phases en présence dans la source ou en cours de cristallisation fractionnée. Le Co et Ni sont fortement fractionnées dans l'Ol, alors que le Sc, Cr et V rentrent dans la structure du Cpx. Les fortes teneurs en Ni dans les verres basaltiques varient de 300 ppm dans les magmas primaires à 25-30 ppm dans les liquides évolués avec une bonne corrélation linéaire avec mg#. Les teneurs en Cr varient parallèlement entre 700 et 100 ppm.

Les éléments à large rayons ioniques (LILEs, Cs, Rb, K, Ba, Pb, Sr).

Les MORBs sant appauvris en ces éléments en comparaison avec les tholéiites des OIB et des plateaux continentaux. Aussi les rapports d'éléments: K/Rb, K/Ba et Sr/Rb sont plus forts dans les tholéiites des MORB par rapport à celles d'autres environnements géotectoniques.

Hormis le Sr qui rentre dans la structure du plagioclase, les autres éléments sont fortement incompatibles. Les valeurs de leurs rapports sont donc indépendants de la minéralogie de la source, du degré de fusion partielle et de la cristallisation fractionnée. Ils reflètent donc les rapport entre ces mêmes éléments dans la source mantellique.

Les éléments inertes ou immobiles ou encore les éléments à fort champ ionique (HFSEs) tels le Th, U, Zr, Hf, Nb et Ta sont peu concentrés dans les N-MORB par rapport aux autres tholéiites (E-MORB ou P-MORB et les OIT (ocean Island Tholeiites)).Certains rapports tels Zr/Nb permettent de différencier les N-MORB (Zr/Nb>30) des OIT ou des E-MORB (Zr/Nb voisin de 10).

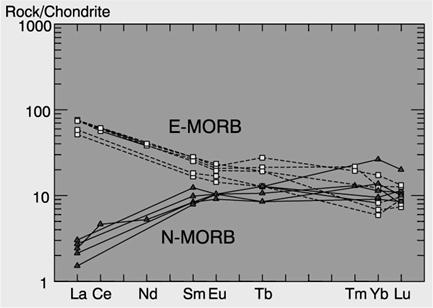

Les terres rares. Le diagramme ci dessous montre les spectres typiques ds MORBs normaux et enrichis, normalisation des terres rares aux chondrites. Les N-MORB ont des spectres à pente positive montrant un spectre plat pour les terres rares lourdes HREE et sont fortement appauvris en terres rares légères LREE. Leurs magmas primaires ont des concentrations en terres rares de 10×chondrites, alors les magmas différenciés peuvent atteindre 50×chondrites. Les rapports entre éléments restant ceux de la source. Les spectres des E-MORBs sont à pente négative car ils sont enrichis en LREE.

Spectres des terres rares des N-MORB et E-MORB. teneurs d'après

Schilling et al. (1983) Amer. J. Sci., 283, 510-586 normalisées aux chondrites.

Les E-MORBs ont généralement un rapport (La/Sm)N >1.8 ou 1 selon les auteurs;

Les N-MORBs ont un rapport (La/Sm)N< 1 ou 0.7.

Les T-MORBs (MORBs transitionnels) ont des valeurs du rapport intermédiaires. Ils sont interpretés comme résultatnt d'un simple mélange entre les deux magmas.

Diagrammes araignées ou spiderdiagrammes: La figure ci dessous montre les spectres élargis des N-MORB, E-MORB et OIT (Ocean Island Tholeiite, tholéiite des iles océaniques associées aux OIB alcalins). Les teneurs en ces éléments (classés par ordre d'incompatibilité décroissant de gauche à droite) sont normalisées au manteau primitif.

Spectres élargis des N-MORBs comparés à ceux des MORB enrichis et des OIT. in Wilson, 1989. p. 142.

Partant du fait que les MORBs sont issus de larges degrés de fusion partielle de leur source, les teneurs relatives en éléments incompatibles doivent être similaires à celles de la source. Ainsi l'appauvrissement en éléments incompatibles allant du Rb au Nd doit reflèter le même appauvrissement en ces éléments de la source. Si l'on part donc d'un manteau originel chondritique; l'appauvrissement en éléments incompatibles des sources de MORB doit être la conséquence de multiples épisodes de fusion partielle conrrespondant à l'extraction continuelle des composants incorporés à la croûte continentale à travers les temps géologiques.

En revanche, les spectres dees E ou P-MORBs montrent un enrichissemnt considérable en éléments incompatibles similaire à celui des OIT. Cela implique la probable analogie entre les sources de ces deux types de magmatismes.

Isotopes. Seuls les données sur les couples Rb-Sr et Sm-Nd sont rapportés ici. Les valeurs des rapports 87Sr/86Sr et 143Nd/144Nd relevées sur les N-MORB des océans altantique, Pacifique, et Indien, des E-MORB et des OIB sont reportées sur la figure ci dessous.

Les MORB dérivent de sources hétérogènes car les valeurs des rapports isotopiques sont variables.

La différence entre MORB et OIB suggère que les MORB ont été produits par fusion partielle du manteau avec de faibles rapports Rb/Sr que les sources des OIB. Cette différence doit exister depuis 1 à 2 Ga pour être reflétée dans les compositions isotopiques.

Les MORB dérivent de la fusion partielle d'une couche mantellique appauvrie à partir de laquelle les matériaux de la CC ont été progressivement extraits depuis 4 Ga ou plus.

En revanche les OIB apparaissent dériver de sources mantelliques enrichies impliquant les composants d'un manteau primitif et de matériaux océaniques ou de la lithosphère continentale recyclés.

Les E-MORB paraissent dériver de réservoirs différents de ceux des N-MORB. Ils sont considérés comme résultant de l'imprégnation des sources des N-MORBs par des liquides provenant des sources des OIB et remontés grâce aux panaches mantelliques (voir magmatisme alcalin).

Modèles Pétrogénétiques admis

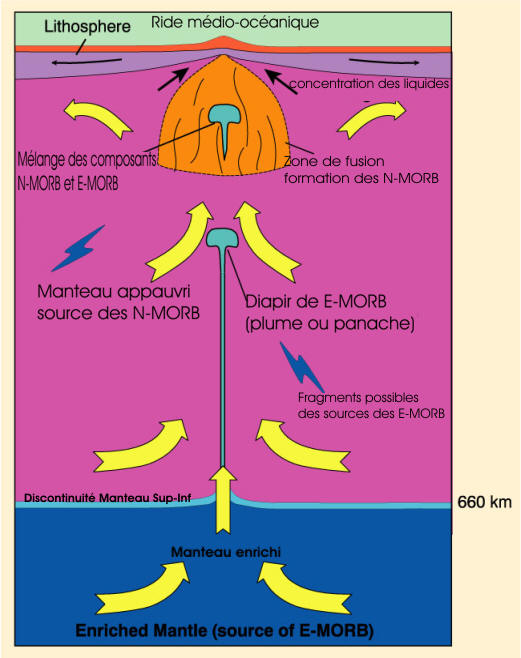

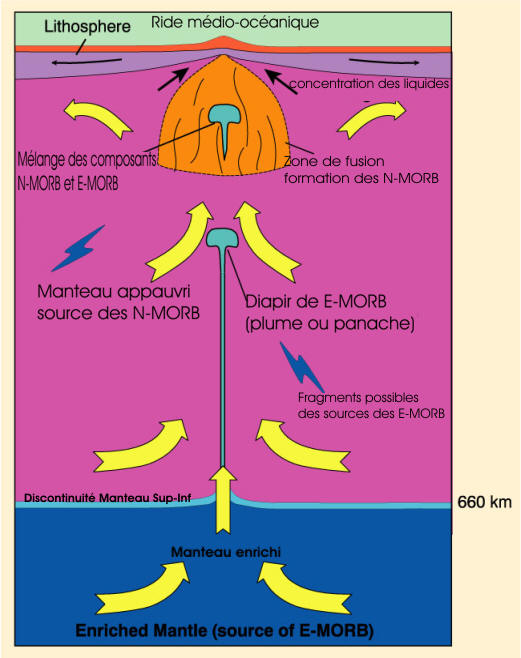

Deux types de basaltes sont extrudés au niveau des dorsales océaniques:

les N-MORB appauvris en éléments incompatibles avec des rapports K/Rb, K/Ba et Zr/Nb relativement élevés et des rapports 87Sr/86Sr faibles;

les E-MORB ou P-MORB (P comme plume ou panache) sont moins appauvris en éléments incompatibles et ont de forts rapports 87Sr/86Sr. Les autres rapports notamment sont plus faibles par rapport au N-MORB.

Ces deux types de magmas proviennent de sources différentes. Sources appauvris du manteau asthénosphérique pour les N-MORB. La pétrogenèse des E-MORB implique, elle, l'intervention d'un composant enrichi tel un panache mantellique lié à un point chaud.

L'hétérogénéité des sources couplée aux mécanismes d'évolution des liquides générés lors de la fusion partielle du manteau asthénosphérique (cristallisation fractionnée, mélanges, profondeur de fusion, degré de fusion) sont autant de paramètres déterminants dans la pétrogenèse des MORBs.

Les magmas parents des MORBs prennent naissance par des processus de fusion polybarique au sein de diapirs mantelliques ascendants probablement à des profondeurs voisines de 60 km. Lors de leur montée ils subissent des rééquilibrages avec les minéraux du manteau avant leur ségrégation et évolution indépendante. Celle-ci est en accord avec le fractionnement de Ol+Cpx+Opx à des pressions de 8 à 10kb (28-34km environ).

Les études isotopiques sont à la base des de l'implication de différents composants mantelliques dans les mécanismes de genèse des différents types de magmas. Les modèles développés par l'équipe Allègre dans les années 80 permettent de proposer des schémas basés sur des études faites sur les dorsales actuelles et impliquant des matériaux liés aux panaches mantelliques.

La première figure (gauche) montre que les N-MORBs naissent par fusion partielle de réservoirs mantelliques homogènes et appauvris. En revanche les E-MORBs seraient le résultats de l'implication de "gouttes" provenant du manteau sous-jacent et isotopiquement hétérogène et différent de la source des N-MORB (figure de droite). Ce réservoir serait le même que celui des OIB (manteau inférieur). Une autre composante pourrait impliquer des matériaux liés à une subduction et recyclés dans le manteau (voir convection mantellique).

Les signatures géochimiques en éléments en trace ou en compositions isotopiques semblent aussi en liaison avec la dynamique magmatique sous la dorsale elle même liée au taux d'expansion.

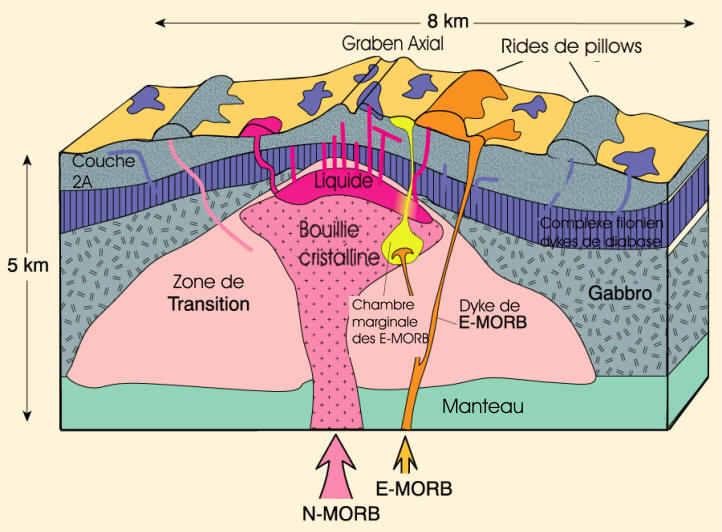

Dans les dorsales rapides de type Pacifique (voir fig ci dessous)

Dans cette configuration basée sur des étude sismiques, bathymétriques et tomographiques une poche liquide en forme de champignon est située à 1.5 à 2.5 km sous le graben central. Elle n'est large que de 3 à 4 km et épaisse d'à peine 1 km. Elle surmonte une zone de 6km de large environ correspondant à une bouillie cristalline et contenant une petite proportion de magma interstitiel. Les gabbros correspondent dans ce schéma à une consolidation de la bouillie cristalline au fur et à mesure de l'expansion et donc de l'éloignement de l'axe de la dorsale. Ce schéma (dorsale est-pacifique à 13°N) correspond à une coupe transversale située au milieu d'un segment de dorsale. La dorsale est pacifique étant formée, longitudinalement, par plusieurs segments limités par des zones de fractures. Chaque segment refléterait la répartition des sources mantelliques de fusion partielle. Les magmas générés gonfleraient les réservoirs superficiels et formeraient des hauts topographiques. Le volcanisme sous marin est à ce niveau très actif. Le graben central correspond alors à un effondrement tectonique comparable aux caldeiras des volcans aériens.

Dans les dorsales lentes de type Atlantique