Classification générale des roches ignées

Considérations générales

La classification des roches est un des aspects fondamentaux de la géologie en général. Celle des roches ignées est aussi importante car elle permet une nomenclature reflétant plusieurs caractères des roches magmatiques : minéralogiques, texturaux, chimiques ayant des relations étroites avec leur pétrogenèse.

Par exemple : microgabbronorite à olivine et hornblende verte.

Il faut comprendre : une roche magmatique dont les principaux minéraux sont le plagioclase, le clinopyroxène (Cpx), et l’orthopyroxène (Opx) : gabbro=Pl+Cpx ; norite=Pl+Opx, auxquels s’ajoutent l’olivine et l’amphibole. Ces minéraux étant associés dans une texture microgrenue reflétant une cristallisation dans des conditions hypovolcaniques.

Pour arriver à des telles nomenclatures, plusieurs critères peuvent être retenus dont essentiellement :

ØLe mode de la roche : Il correspond aux minéraux présents dans la roche et leurs proportions relatives. Ce mode dépend largement de la composition chimique du magma. Cette méthode est adaptée aux roches plutoniques et hypovolcaniques dont les minéraux, reconnaissables au microscope, ont cristallisé lentement à partir du magma. Les roches volcaniques dont la cristallisation est interrompue par l’éruption, comportent soit du verre volcanique (matière non cristallisée) ou des microlites parfois difficiles à reconnaître. En conséquence la méthode du mode ne peut leur être appliquée ;

ØLa texture de la roche : La texture de la roche dépend de l’histoire de la cristallisation du magma. Des roches de même composition chimique et des mêmes minéraux peuvent avoir des textures différentes. Les roches ignées sont généralement classées en : roches plutoniques (taille importante des minéraux), roches volcaniques (microlites) porphyrique (phénocristaux) ou non et les roches hypovolcaniques ou la taille des minéraux est comprise entre les deux correspondant à une cristallisation de sub surface. Les textures de cumulats sont aussi largement utilisées dans le description des roches généralement mafiques des intrusions stratifiées (voir Polycopié de TP).

ØLa couleur de la roche : La couleur de la roche dépend de la nature et des proportions des minéraux présents. Généralement les roches riches en feldspaths et en quartz sont de couleur claire . Elles sont dites leucocrates (roches felsiques). Celles ne contenant que des minéraux blancs sont dites hololeucocrates. Les roches riches en ferromagnésiens (roches mafiques) ; Ol, Px, Amph, Micas (minéraux mafiques) sont de couleur sombre. Elles sont dites mélanocrates. Les roches ultramafiques sont généralement holomélanocrates. Les roches dites mésocrates ont des proportions équivalentes en minéraux blancs (ou felsiques) et en minéraux colorés (ou mafiques).

Ø La composition chimique : C’est évidemment la meilleure méthode mais elle nécessite des techniques de laboratoire plus ou moins sophistiquées selon la nature des analyses à faire (éléments majeurs, éléments en trace, etc…). Elle présente aussi l’intérêt d’apporter des informations pétrogénétiques sur des roches ignées altérées dont les caractères pétrographiques et minéralogiques originaux sont masquées par les transformations. Elle permet :

ü D’apporter des informations sur la composition et donc la nature du magma et par voie de conséquence sur la nature de sa source ;

üDe définir la nature des minéraux pouvant cristalliser à partir de ce magma et leurs proportions (voir pétrologie expérimentale) ;

ü De déterminer la suite hypothétique des minéraux pouvant cristalliser à partir du magma et ayant sa composition. C’est la norme. Elle facilite la comparaison entre les différentes roches ;

ü Elle permet enfin de reconnaître des discontinuités dans la course de la cristallisation et de faciliter ainsi les subdivisions dans les séquences de cristallisation.

Méthodologie et Procédures

La reconnaissance des roches magmatiques peut se faire à différentes étapes du travail du pétrographe. Elle commence sur le terrain, se poursuit au laboratoire par les analyses microscopiques et chimiques.

Sur le terrain la classification des roches plutoniques peut aisément être faites par :

· la reconnaissance des minéraux à l’œil nu ;

· l’estimation du pourcentage des minéraux cardinaux ;

· l’utilisation du système de classification IUGS (classification de Streckeisen, voir plus loin).

Pour les roches volcaniques où généralement seuls les phénocristaux sont reconnaissables à l’œil nu, on peut utiliser les critères ci dessous ;

|

Classification des roches volcaniques à l’oeil nu |

||

|

Nom |

Minéraux essentiels |

Autres minéraux possibles |

|

Basalte |

Olivine |

Cpx, Opx, Plag. |

|

Basanite |

Olivine + Feldspathoïde (Néphéline/ Leucite) |

Cpx, Plag. |

|

Andesite |

Plagioclase abondant (sans olivine) |

Cpx, Opx, Hornblende |

|

Trachyte |

FK (sanidine) + Plagioclase |

Na-Cpx, Hornblende, Biotite |

|

Dacite |

Plagioclase + Hornblende |

Cpx, Opx, Biotite |

|

Rhyolite |

Quartz |

Sanidine, Biotite, Plag., Hornblende, Cpx, Opx |

Au laboratoire, l’examen des lames minces au microscope polarisant permet une analyse plus approfondie aboutissant à une classification minéralogique, texturale et structurale plus précises.

La classification de Streckeisen : classification minéralogique

Elle permet la nomenclature des roches grenues et microgrenues essentiellement. Elle se base sur le mode de la roche qui est le pourcentage volumétrique des différentes espèces minérales. On l’obtient par la technique de comptage de points sur une lame mince.

Le compteur de point :

Le compteur de points est une appareillage simple se montant sur la platine porte objet du microscope par l’intermédiaire d’un chariot se déplaçant dans les deux dimensions du plan horizontal sur des unités de distance prédéfinies. Le chariot est relié à un compteur à plusieurs boutons (tabulateur) et un afficheur du nombre de points correspondant à chaque bouton en plus d’un afficheur totalisant automatiquement tous les points comptés. Chacun des boutons correspond à une espèce minérale présente dans la roche.

L’opérateur identifie l’espèce minérale à la croisée des réticules et appuie sur la touche correspondante. Chaque pression sur un des boutons entraîne le déplacement du chariot (dans une direction) d’une unité choisie préalablement en fonction de la taille des minéraux. Le déplacement dans l’autre dimension se fait manuellement et ainsi de suite. On peut ainsi balayer l’ensemble de la lame.

Résultats et traitements

Sans rentrer dans le détail mathématique de l’analyse des résultats (qu’on peut trouver dans les livres de microscopie, Roubault par exemple), les résultats obtenues sont sous la forme (en nombres de points) :

Deux séries de roches grenues : Seuls le traitement de la roche 1 est fait. Les autres sont à compléter par vous même...

|

Série 1 |

Roche 1 |

Roche 2 |

Roche 3 |

|

Série 2 |

Roche 4 |

Roche 5 |

|

Pl |

999 |

687 |

322 |

|

Pl |

1112 |

868 |

|

FA |

729 |

819 |

1111 |

|

FA |

1438 |

1635 |

|

Qtz |

320 |

590 |

720 |

|

Ne ou Le |

321 |

532 |

|

Bt |

154 |

195 |

290 |

|

Bt |

154 |

109 |

|

Hb |

85 |

21 |

0 |

|

Px |

235 |

292 |

|

Acc |

15 |

19 |

26 |

|

Acc |

56 |

68 |

|

Total points |

2302 |

|

|

|

Total points |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

%Pl |

0.43 |

|

|

|

%Pl |

|

|

|

%FA |

0.32 |

|

|

|

%FA |

|

|

|

%Qtz |

0.14 |

|

|

|

%F |

|

|

|

%Bt |

0.07 |

|

|

|

%Bt |

|

|

|

%Hb |

0.04 |

|

|

|

%Px |

|

|

|

%Acc |

0.01 |

|

|

|

%Acc |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tot QAFP |

0.89 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Q |

0.16 |

|

|

|

Q |

|

|

|

A |

0.36 |

|

|

|

A |

|

|

|

F |

0.00 |

|

|

|

F |

|

|

|

P |

0.49 |

|

|

|

P |

|

|

Le traitement effectué, la classification consiste à reporter les résultats sur l’un des triangles de Streckeisen si la roche contient plus de 10% de minéraux blancs : feldspaths alcalins, plagioclases, et quartz ou feldspathoïde selon le degré de saturation en silice. Sur la même figure les équivalents volcaniques des roches ignées apparaissent en italique. Il est évident que les analyses modales sont difficiles à mener sur ces roches compte tenu de leurs textures (microlitique, aphanitique, etc…). Dans ces cas seules les analyses chimiques permettent une classification objective (voir plus loin).

Si la roche contient plus de 90% de minéraux colorés ou mafiques, elle appartient à la classe 16 de Streckeisen, classe 16 des roches ultramafiques.

Aussi, les roches de la classe 10 (basaltes, gabbros ou diorites) sont généralement riches en minéraux mafiques. Elles sont dites roches mafiques. Pour tenir compte de la nature et des proportions de ces minéraux mafiques une classification est aussi proposée en marge de celle du double triangle.

La classification chimique

Elle est basée sur les analyses de roches ignées sensées représenter les compositions de liquides à partir desquels elles ont cristallisée. Les roches volcaniques aphanitiques, ou très finement cristallisées, ainsi que les bordures figées des intrusions profondes constituent le matériel adéquats pour ces analyses.

Les roches plutoniques à textures souvent cumulatives ne représentent généralement pas des liquides mais des agrégats minéraux apparus au liquidus mais séparés des liquides par différents processus (voir cours et TP).

La plus grande prudence est donc de mise en procédant au traitement des analyses.

On doit procéder par étapes pour caractériser géochimiquement les roches volcaniques (et plutoniques…). Il faut donc travailler méthodiquement en choisissant les bons diagrammes pour les bonnes roches. Sans oublier que chaque diagramme a ses limites et que le lecteur doit suivre une logique cohérente avec la réalité.

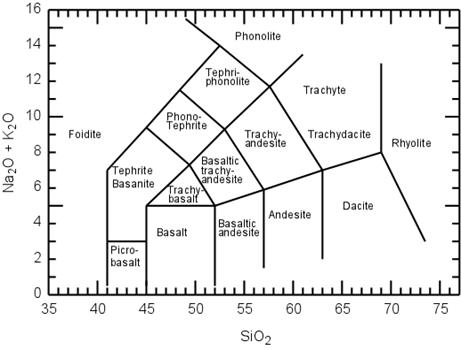

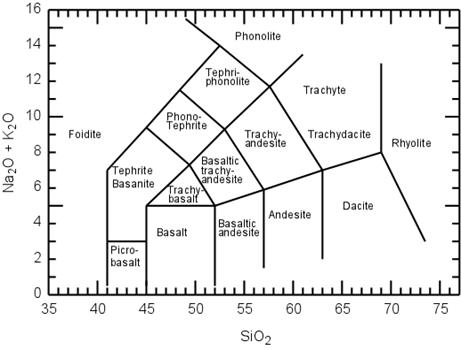

Le diagramme le plus utilisé pour une première classification des roches volcaniques est le diagramme de Lebas et al. (1984) (Normes IUGS ). Diagramme de variation de la somme des alcalins (Na2O+K20) en fonction de SiO2 (tenu pour indice de différenciation..).

Classifications chimiques usuelles

Teneurs en silice

|

SiO2< 45% |

45<SiO2<52% |

52<SiO2<66% |

SiO2>66% |

|

Ultrabasique |

Basique |

Intermédiaire |

Acide |

Saturation en silice

Un magma est dit sursaturé en silice quand une phase purement siliceuse (quartz, tridymite, cristobalite, coesite..) peut cristalliser à partir de ce magma. La roche contient donc de la silice exprimée.

Par opposition, un magma est dit sous-saturé en silice quand il peut cristalliser une phase elle même sous-saturée en silice. Il ne peut évidemment pas cristalliser de phase siliceuse. Les minéraux sous-saturées telles le feldspathoïdes et les péridots sont en effet incompatibles avec la présence de silice libre. Il existe toujours un composé intermédiaire à fusion congriente ou incongruente (voir Pétrologie expérimentale). Donc l’existence d’un minéral sous-saturé dans une roche ignée est un indicateur de la sous-saturation du magma.

Les minéraux sous-saturés en silice sont généralement :

üForstérite - Mg2SiO4 ;

ü Néphéline- NaAlSiO4 ;

üLeucite - KAlSi2O6 ;

üSodalite - 3NaAlSiO4.NaCl (Foïde) ;

üNoséane - 6NaAlSiO4.Na2SO4 (foïde);

üHaüyne - 6NaAlSiO4.(Na2,Ca)SO4 (foïde);

üPerovskite - CaTiO3;

üMelilite - (Ca,Na)2(Mg,Fe+2,Al,Si)3O7

üMélanite - Ca2Fe+3Si3O12 (grenat riche en Fe3+ et en Ti) .

Enfin un magma est dit saturé quand il contient suffisamment de silice pour que les feldspathoïdes ne puissent pas cristalliser et pas assez de silice pour que le quartz n’apparaisse pas non plus. Ces roches présentent souvent de belles figures de réactions magmatiques péritectiques (pétrologie expérimentale et TP).

Saturation en alumine

L’alumine est abondante dans les roches ignées car elle rentre dans la compositions de plusieurs minéraux constitutifs et notamment dans celle des feldspaths, minéraux communs de la plupart des roches ignées. Le concept de saturation en alumine est basé sur l’existence d’un excès ou d’un déficit d’Al pour former des feldspaths. Il faut noter que l’alumine Al2O3 rentre dans la composition des feldspaths avec un rapport 1 à 1 avec les cations Na, K et Ca.

üOrthose : KAlSi3O8 -- 1/2K2O : 1/2Al2O3

üAlbite : NaAlSi3O8 -- 1/2Na2O : 1/2Al2O3

üAnorthite : CaAl2Si2O8 -- 1CaO : 1Al2O3

Il existe trois possibilités selon les teneurs en alumine du magma :

ØS’il y a plus d’alumine qu’il n’en faut pour former les feldspaths, on dit que la roche est PERALUMINEUSE. Cette caractéristique est exprimée, sur une base moléculaire, sous la forme :

Al2O3 > (CaO + Na2O + K2O)

Dans les roches peralumineuses, il est donc logique de trouver des minéraux riche en alumine dans le mode tels le corindon [Al2O3], la muscovite[KAl3Si3O10(OH)2], ou un silicate d’alumine (andalousite, sillimanite ou disthène).

De la même façon les roches peralumineuses ont du corindon dans la norme calculée mais sans diopside (voir calcul de la norme).

ØLes roches METALUMINEUSES sont définies par :

Al2O3 < (CaO + Na2O + K2O) and Al2O3 > (Na2O + K2O)

Elle correspondent à la majorité des roches ignées et sont caractérisées par l’absence de minéraux riches en Al2O3, de pyroxènes sodiques et d’amphiboles dans le mode.ØLes roches PERALCALINES sont sursaturées en alcalins (Na2O+K2O) et sous saturées en Al2O3. Sur une base moléculaire, les roches montrent que :

Al2O3 < (Na2O + K2O)

Ces roches se caractérisent par la présence de minéraux riches en Na tels l’aegyrine[NaFe+3Si2O6], la riébeckite [Na2Fe3+2Fe2+3Si8O22(OH)2], l’arfvedsonite [Na3Fe4+2(Al,Fe+3)Si8O22(OH)2 ], or l’aenigmatite [Na2Fe5+2TiO2Si6O18] dans leur mode.

Dans la norme des minéraux tel l’acmite [NaFe+3Si2O6 ] apparaît comme normatifs.

Séries magmatiques

Plusieurs séries magmatiques peuvent être définies sur la base de différents critères. Ces séries sont en relation étroite avec le contexte géotectonique de leur genèse et de leur mise en place (voir cours).

Le premier consiste à séparer les roches des séries alcalines de celles des séries subalcalines. Cette discrimination se fait par l’intermédiaire du diagramme classique alcalins en fonction de SiO2.

La série alcaline: Située au dessus de la ligne de séparation des deux champs sur le diagramme alcalins-silice, elle peut être subdivisée en types hautement potassiques, moyennement potassiques ou sodiques. Il faut noter ici qu’il ne faut pas confondre les roches alcalines avec les roches peralcalines. La plupart des roches peralcalines sont alcalines. Les roches alcalines ne sont pas en revanche pas nécessairement peralcalines.

Par ailleurs, les roches très alcalines ou hautement alcalines sont généralement sous saturées en silice (présence d’un feldspathoïde, voir TP. Exemple Basaltes alcalins du moyen Atlas).

La série subalcaline: Située en dessous de la ligne de séparation des deux champs sur le diagramme alcalins-silice, elle regroupe les séries tholéiitiques et calcoalcalines. La reconnaissance de ces séries peut être faite grâce aux diagrammes classiques : AFM, SiO2-FeO/MgO, Indice alcalin-Al203.

La série calcolcaline peut être subdivisée aussi en plusieurs sub-séries sur un diagramme SIO2-K2O aboutissant à une meilleure description des roches et de leur évolution.